最近、きっかけがあってH・P・シュミッツ関連の本を読み直しています。

以前の記事でも書いたとおり、私は学生時代にH・P・シュミッツの弟子である増永弘昭先生のレッスンを何度か受講させていただいたので、その時に先生が訳された本にも興味を持ち、勉強していました。久しぶりに開いてみると当時とはまた感じ方も違って、よりたくさんのことが胸に響き、考えさせられています。

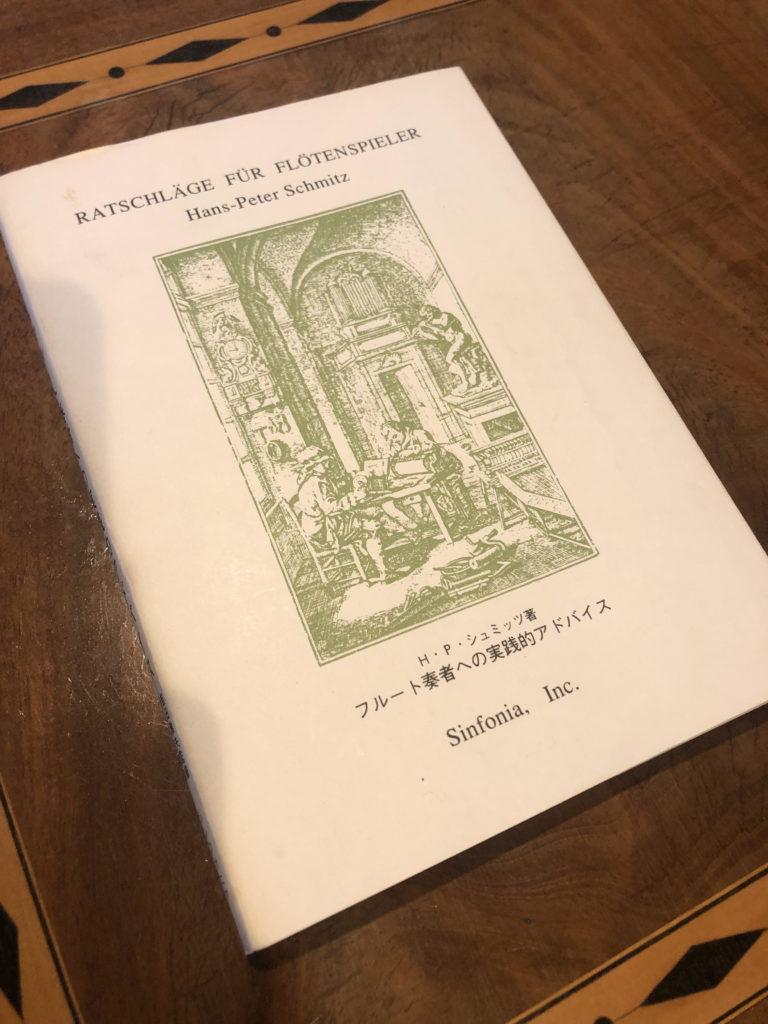

H・P・シュミッツの著書では、「演奏の原理」と「バロック音楽の装飾法」が有名ではないかと思いますが、私が特に興味を持ったのが「フルート奏者への実践的アドバイス」という本。1987年から1995年まで季刊誌「ムラマツ」に掲載されたエッセイが元になっているそうで、H・P・シュミッツ氏の人となりや、昔のドイツとベルリンフィルの様子なども手に取るように伝わってきて、とても面白いです。

その中に『「あがる」ということ』について書かれた章があり、これは緊張に悩むたくさんの方の励ましになるのでは?と思ったのでご紹介させていただきます!

『この特殊な緊張状態、「あがること」は誰にでも起こるものではない。しかし、私の経験では演奏家が芸術的に才能豊かであればあるほどあがり易いということができる。例えば、世界的に有名な歌手、エリンコ・カルーゾは司祭を連れて旅行するのが常だった。そして、舞台裏で神の加護を祈願し、心の平安を司祭と一緒に祈ってから舞台に出た。ヴィルヘルム・フルトヴェングラーは(私自身もその場にいたことがあるが)大事な演奏会の前には神経質になり、楽屋から舞台へ無理やり追い出された。』

舞台に関わる中で、私も同じような場面に遭遇したこと(さすがに司祭はいないけれど)が何度もあります。素晴らしい音楽家で経験もたくさん積んでいるような方でも、本番前のプレッシャーはすごいのだと知った時には驚きました。だから生徒さんにもよく話すのですが、プロでも緊張するものなので「緊張しないようになる」ことを目指すのではなく「緊張しても演奏できる」ことを目指しましょうと。

シュミッツ氏のエッセイはこのように続きます。『この特殊な神経過敏の状態は決して悪い面だけを持っていて、できることなら避けたいというようなものではない。むしろ逆である。私は音楽学校のクラスに入りたくて会いにくる若いフルーティストたちにあがる傾向があるかどうか必ず質問した。もし自信をもってあがったことはないと答えた場合には、その生徒にはフルート以外のことを勉強するよう、そして芸術的な職業にはつかないように勧めた。したがって、この問題で決定的なのは、神経質かどうかではなく、その程度である。あがり方が少なすぎるのはよくない。なぜなら、大抵なにか本質的なものが欠けているからである。そのような場合には、芸術的な表現や聴衆に感動を与え、聴衆を魅了する説得力に乏しいことが少なくないからである。しかし、あがりすぎるのもよくない。そういう演奏は確実さと卓越さを失い、暗譜力やテクニックも危うくなりかねないからである。』

人前で演奏する緊張と向き合う時、「自分はステージに向いていないんじゃないか」「プレイヤーに向いていないんじゃないか」と感じてしまう方もいらっしゃるのではないかと思いますが、シュミッツ氏はこのように緊張しないことの問題を指摘しています。そして「あまりあがらないという素質はなかなか変えることができないのに対して、あがり過ぎる場合には自分でコントロールすることを学ぶことはできる。」とも。

緊張=よくないものと考えるのではなく、それも音楽を作るひとつの要素として、シュミッツ氏の言葉を借りると「特別な感銘を与えたり、ほとんど魔術的な効果を与えるための前提」として肯定的に捉えながら向き合っていくことを、私もレッスンなどで伝えていけたらと思います。

でも、その過酷さもよく知っているからこそ、音楽をする全ての人が乗り越えなければいけないものではない、ということも付け加えておきます。趣味でやっている方が「発表会には出ません!」と言うのもいいと私は思うし、グレン・グールドのように録音に生きるのもひとつの在り方だと思います。

演奏に関わる人々が、いろいろな場所で、それぞれの方法で、よりよく音楽を奏でられることを願っています♪