なんだか堅いタイトルになってしまいましたが、私が声を大にして言いたいのは「モイーズからガラッと変わりまーす!」ということ。ちょっと長くなりますが、フランスのフルートの歴史的教本を辿っていきたいと思いますのでぜひお付き合い下さい!

まずはフランソワ・ドヴィエンヌさま(François Devienne, 1759年1月31日 – 1803年9月5日,パリ音楽院初代フルート教授)から。

実は私、ドヴィエンヌが大好きなので、いつも「さま」付けでお呼びしてしまいます(笑)

この肖像画はいつ見ても素敵ですわねぇ。

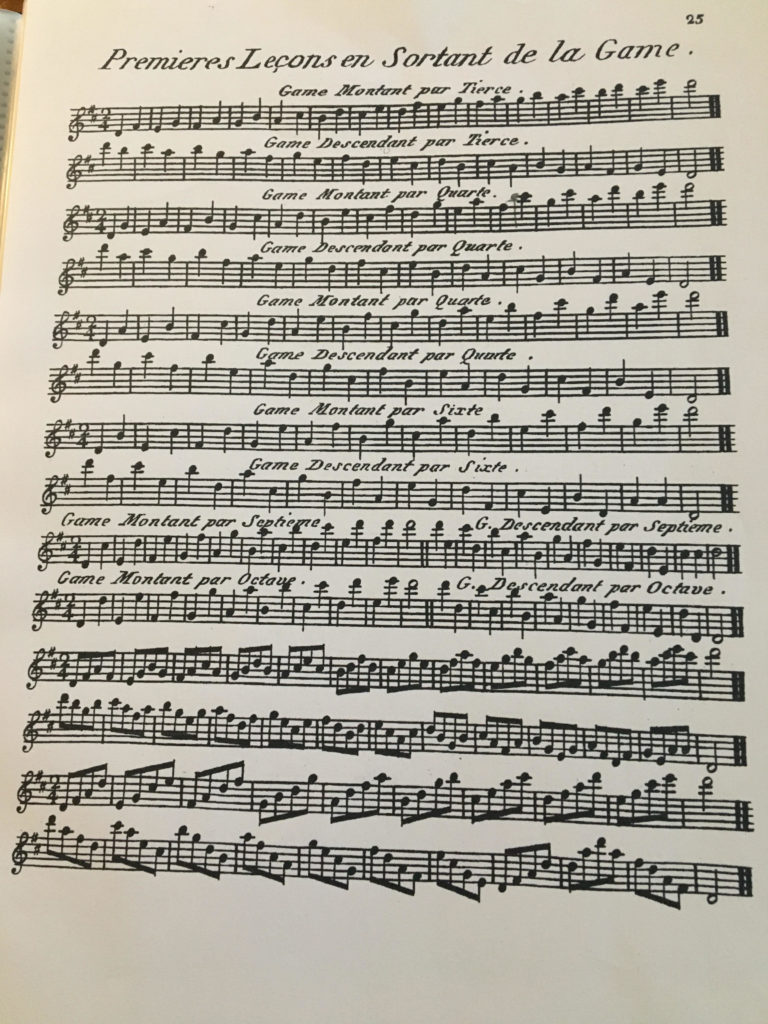

ドヴィエンヌの教本(c.1794)にある音程練習はこのようになっています!

3度、4度、5度、6度、7度、オクターブ。

このかたちの音程練習はタファネル=ゴーベールまで変わらず受け継がれていきます。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、みなさんがよく使っている「タファゴベ」は「完全なフルート奏法」という教本(c.1923)の中から「日課練習」の部分だけを取り出したもの。ご紹介するのは教本の冒頭です。

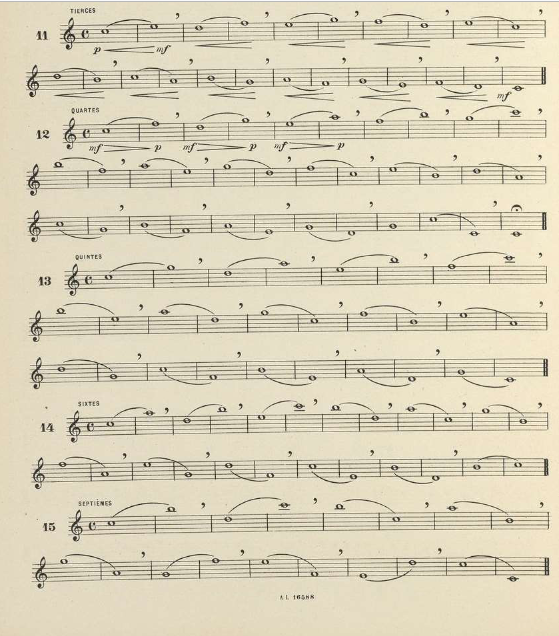

タファネル=ゴーベールの完全版はテクニックだけではなく音楽的にも良い題材が多く、私はレッスンではこちらを使用しています。日本語版もあるのでみなさまもぜひ!

冒頭の音程練習はこのように、スラーがついて長い音になりつつも、3度、4度‥と練習していくところはドヴィエンヌと同じです。

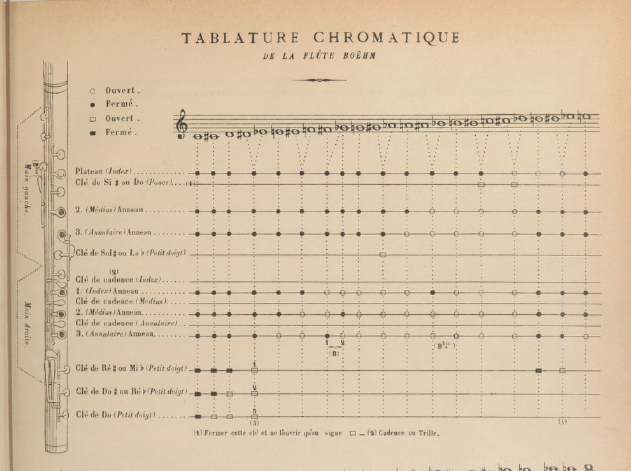

ちなみに!話が前後しますが、最初にご紹介したドヴィエンヌの教本は、ゴーベールが改訂、増補したものが1908年に出版されています。ベーム式のフルートがパリ音楽院で公式な楽器として認定されたのは1860年。時代はすっかり金属円筒管のベーム式になったかと思いきや、この教本の中ではベーム式と多鍵フルート、2つの運指表が並んでいます。

フランスのフルート教本と言えば、アルテス(Joseph-Henri Altès , 1826年1月18日 – 1895年7月24日)の存在も忘れることができません。アルテスはベーム式の採用に反対したTulouの弟子で、多鍵式で演奏を始めたのちにベーム式を使うようになり、ベーム式フルートのための教本(Méthode de flûte c.1880)を書きました。アルテスの教本にはまとまった音程練習はありませんが、変え指による音程の取り方などに多鍵時代の美学が垣間見え、そのことは丹下聡子さんの論文「アルテスのフルート教本再考 導音の奏法に見る19世紀の美意識」(https://ai-arts.repo.nii.ac.jp/records/28)に詳しく書かれています。

フランスのフルート教本を辿っていると、ドヴィエンヌからゴーベールあたりまで、一本の線の延長上にあるように私は感じます。ベーム式のフルートがどんどん活躍するようになっても、その前の時代に生まれたものが急に消えてしまうわけではなく、楽器も美意識も共存しながら、少しずつ変化していった様子が窺えます。

「タファゴベ」は日課練習だけを見ると一気に近代化したように感じられますが、教本全体を見るとその前の時代との繋がりを強く感じます。そしてそれが、今日、日課練習だけを使用することがスタンダードとなった理由のひとつでもあるのでしょう。

そして!ここでモイーズの登場!

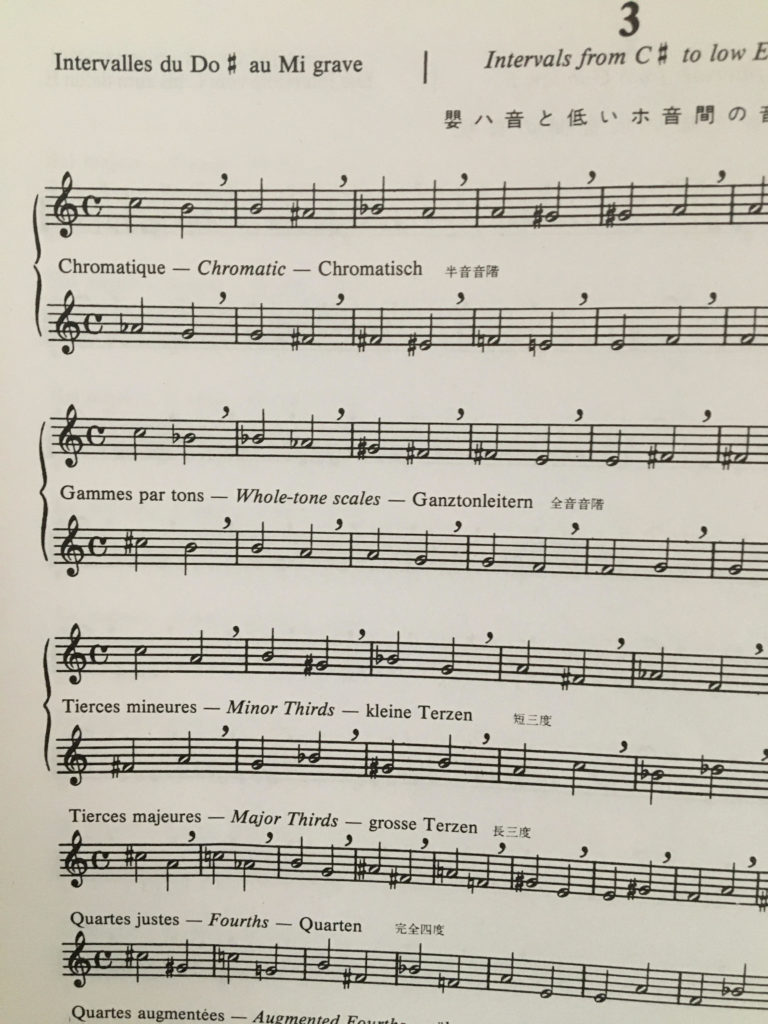

ここまで教本の導入部分の音程練習を見てきたので、モイーズの教本からは「フルート入門」を見てみましょう!

半音階、全音音階、短3度、長3度、完全4度、増4度、短6度と続きます。

モイーズ以前の教本は調号の上で動いていくので、例えば3度では長短の音程が混在します。しかしモイーズは半音のブロックを積み重ねていくような方法で、完全に同じ音程幅を練習させています。みなさんご存知の「ソノリテについて」の冒頭も同じようなかたちで書かれていますね!これまでの流れを経てモイーズのこのような練習を見ると、とても画期的であると感じます。

私は古楽のレッスンを受けた時に、バスに対して自分が何度を担当しているか、通奏低音の数字に見合う表現かどうかを意識することを教わりました。そういったことを感じ、考えるためには、ドヴィエンヌから続いていたような音程練習が役に立つと思います。

20世紀に入り新しいスタイルの音楽がどんどん生まれていく中で、オーケストラの一員としても歴史的初演を含む数多くの舞台に参加していたモイーズは、その音楽に対応するためにこのような練習を考えたのではないでしょうか。そして、練習法だけでなく、楽器もそれに見合ったものを作ったのではないかと私は考えています。

先日、ミュンヘンを拠点にフルート技術者として活躍される中川康大さん(https://www.fl-nakagawa.com/)がモイーズモデルを研究した上で調整した楽器を吹かせていただき、中川さんの想定するセッティングにすると、ソノリテの練習が今までに経験したことがないくらいにピタッとおさまり驚きました。

しかし、私自身がとても苦労してきたように、かなりの「内吹き」を想定して設計されているので、その奏法でなければこの音程と響きが生かされず、そのことが多くの人にとってこの楽器の意図するところを理解しづらい状況にしていたのではないかと思います(高橋利夫先生がサンキョウフルートとモイーズモデルのコピーであるCSシリーズを作っていたことはとても貴重な取り組みだったことでしょう)。奏法がうまくリンクした時には、この楽器が、当時のものとしては革新的なスケール設計を持っていることに気づかされます。

教本も楽器も、モイーズの考案したものは現代のフルートへと繋がるとても重要な要素を含んでいるにもかかわらず、いまだ十分には理解されていないように感じます。モイーズモデルについても、ミシェル・デボストの本には特徴的なキーワークを「整形外科医のフルート」と書かれ嘲笑されています。誰もこの楽器の意図を汲み取ろうとしなかった中で、モイーズ研究室というサイトで松田さんが提示してくれていたおかげで、中川さんや私の世代にバトンが渡って来たこと。天国のモイーズさんも喜んでくれているんじゃないかな?と思います(いや、頑固なモイーズお爺さんは「お前らはまだわかっとらん!」と怒ってるかな。笑)。

モイーズが活躍した時代から100年近い年月が過ぎようとしている今、「古い・新しい」や「好き・嫌い」ではなくフルート史という大きな流れで見た時に、ようやくその意味が見えてくるのではないでしょうか。フルートのより良いあり方について、私たちに今もヒントを与えてくれているモイーズ。時代や流派を越えてそれがたくさんの方に届いていきますように。