(マルセル・モイーズ研究室のブログに投稿した記事をこちらにも転載いたします)

モイーズは管楽器に現代の奏法へ結びつくようなヴィブラートを使うようになった最初期の奏者であるため、その考察や語られていることには私たちのヒントになるものがたくさんあると感じています。今日はモイーズの著書やモイーズと関係のあったフルート奏者が語ったことをご紹介しながらヴィブラートについて考えていきたいと思います!

まずは時代背景についてモイーズの言葉を。

「管楽器におけるヴィブラートがパリで登場してから、まだ半世紀にみたない。私は1898年に音楽の勉強を始めたが、ヴィブラートのこれまでの歴史を生き、その出現がもたらした多くの議論を常に興味をもって追ってきた。したがって私は、ここにその歴史と議論のかなり正確な概要を述べるのに自分は適任だと思う。この説明によって多分、私がなぜメロディーという手段を通してヴィブラートを練習する必要性を感じたかがわかるであろう。一方、あなた達は、問題をよく知ったうえで、自分の歩む道を選んでいただきたい。」

パリで管楽器のヴィブラートが登場した当時は「cache misère(悲惨さを隠す)」と呼ばれ否定的に捉えられていたそうです。1905年ごろの様子は以下のように紹介されています。

「昔は、特に管楽器におけるヴィブラートは、熱狂的に受け入れられるにはほど遠かった。 いかなる音域においても質のよい、純粋な、しなやかな、安定した音は、その完成そのものが芸術の頂点であると考えずにはいられないほどあまりにも長い間、才能ある器楽奏者によって、 多くの困難を経ながら追求されてきた。

彼等によれば、作曲家に完全な満足を与える演奏をする為には、音値、アクセント、ニュアンスを尊重する以外に方法はなかった。 長年の間、ヴィブラートの反論者は、賛成者にたえまない攻撃を与えて反論する事ができた。時には賛成者の失敗がこれに拍車をかけた事は記すにあたいする。まず第一に、声楽家のある人々と、特に多くの弦楽奏者のヴィブラートには、もっと研究する余地が残されていただけでなく、彼等のヴィブラートの不注意な使い方は、多くの場合、音楽にとってなげかわしい結果をもたらしたからである。第二に、多くの管楽奏者によるヴィブラートは、聞いている者に、余分な音楽的趣味をいやおうなしに連想させるような、連続的なあえぎのようなふるえによってあらわされていたからである。」

前時代の美学、現状の問題、さまざまな状況を客観的に見ながら、モイーズは次のように述べます。

「1905年には、ヴィブラートの問題はこのような状態にあった。若い支持者の間のまちがった考え、反対者による弱い議論、そのほかの人々による不思議な禁止、確かにまだ未経験な若者にとってはどちらかと云えばやっかいな事態であった。私自身はそれほど心配せず将来を見ていた。それほど遠くない将来には、ヴィブラートは、作曲家の、心に秘めた意向を表現する為に、その曲の演奏者が随意に選べる要素のひとつとなるだろうと確信していた。

自分の利益の為に、そうする事によって立派な伝統からはなれてしまう事なく、この問題を解決したい、とひそかに望んでいた。しかし、自分の将来が、それにかゝわりをもつ前に、まず自分の音のテクニックをがっちりした基礎の上に確立させて、自分の音楽的知識を最大限にまで発展させる事が、 絶体に必要だと考えたのである。」

(MOYSE.M著 THE FLUTE AND ITS PROBLEMS

TONE DEVELOPMENT THROUGH INTERPRETATION 有馬茂夫訳 村松楽器)

著書ではこれほどまでしっかりと当時の状況と自身の考えを伝えてくれているモイーズですが、インタビューでは(特にその練習法などを聞かれた場合には)あえて語らないという姿勢を取ることも多かったようです。クルト・レーデルがその様子を伝えています。

『 ー今日では、ひとつのほとんど画一的で、かかりっぱなしのヴィブラートが多用され、退屈さをもよおします。あなたはその点について、マルセル・モイーズとジュネーヴでお話しになられましたね?

(レーデル)

ええ、しかし私はがっかりしました。この重要な表現方法をどう教えるかについて、 モイーズはまったくよけいなことだと、取り合わなかったのです。「(フランス語で)そんなことは自然にできるものなのです。ごく自然に、音楽からインスピレーションを受け、心の動きのままにやるのですよ」』と。

レーデルはモイーズの姿勢に納得が行かなかったようで、このあともヴィブラートについての持論を展開します。一方でモイーズの生徒でもあったペーター=ルーカス・グラーフはモイーズの伝えたかったことをしっかりと受け取っているように私には感じられました。

「(グラーフ)私の先生は誰も私にヴィブラートを教えてくれませんでした。 モイーズは、音の練習を表情豊かな《ノン・ヴィブラート》で吹かせました。しかし実際には、すでにチューリッヒでもパリでも我々はノン・ヴィブラートで演奏していたわけではありません。”生きている音〟を求めているうちに自然についてきたのです。この”生きている音”というのが問題なのです!

むかしはヴィブラートか、ノン・ヴィブラートか、ということがドイツ・フルート奏法とフランス・フルート奏法との論争点でありました。今日では一般に強いヴィブラートが流行になりました。フルート奏者はヴァイオリン奏者を真似ようとしています。音楽的なヴァイオリニストを真似している限りはそれに対して言うことはありません。しかしそれ自体が目的であったり、特別な音響効果をねらうヴィブラートは、音楽とは無関係です。音楽的なフレーズをずっとヒステリックにいなないてしまう(馬のいななき)のは、グロテスクだと思います。」

(フルーティストとの対話 レーグラ・ミュラー編 金昌国訳 音楽之友社)

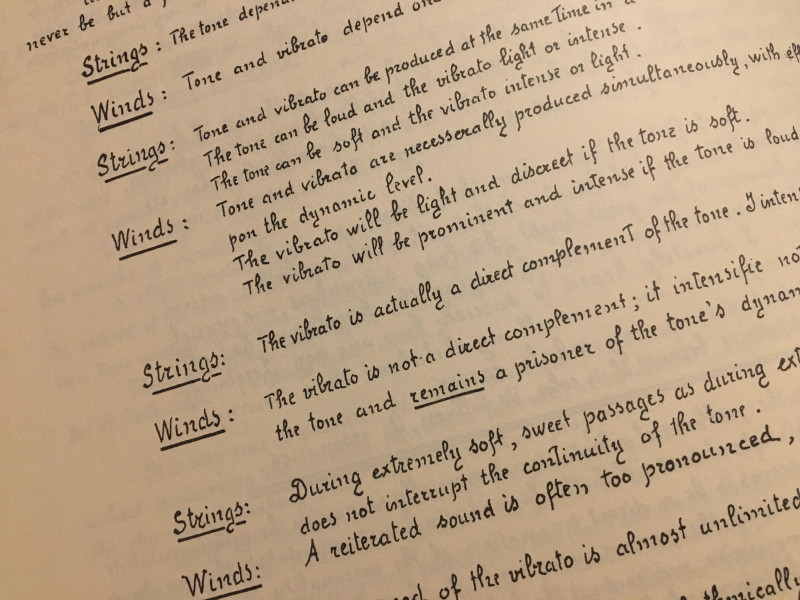

モイーズによる弦楽器と管楽器のヴィブラートについての比較考察も上述の「THE FLUTE AND ITS PROBLEMS」にありとても興味深いのですが、ここでは紹介を省略させていただきます。モイーズの自筆カリグラフィ(訳付き)をぜひお手に取ってご覧下さい!

最後に再びモイーズの言葉を。

「美しい音は、その音色と豊かさと反響だけで

すでに表情にみちているものである。

ヴィブラートの諸問題が、 なぜ本質的に美しい自然の音調を持っている楽器の演奏者に対して特に情熱をもやさせないか、という事はよく理解できる。恵まれた管楽器奏者にとっては、音はすでにそれ自身の生命を持っているのである。その生命はあたたかく、生き生きとしていて、 あたかも奏者の人格から直接出た発散物のようである。こういう事がいえるならば、それはその音、その生命を出す人自身の一要素なのである。しなやかであり、ほんの少しの刺激に対しても鋭い感受性を示すと同時に、伝えられた情緒を受け、それを伝達する事ができる。

太陽から受けた光とぬくもりを瞬間的に集中させ反射させる、 二重の能力を持ったすぐれた鏡のようである。」

(MOYSE.M著 THE FLUTE AND ITS PROBLEMS

TONE DEVELOPMENT THROUGH INTERPRETATION 有馬茂夫訳 村松楽器)

フルート演奏にヴィブラートを用いるようになって100年以上の時が流れましたが、その原点からモイーズが考え大切にしたことを辿っていくと、現代の私たちにもヒントになるものがたくさんあるのではないか思います。モイーズが目指したような、音楽の生命力が溢れる演奏が21世紀にもたくさん生まれますように。最後までお読みいただきありがとうございました。

sawako